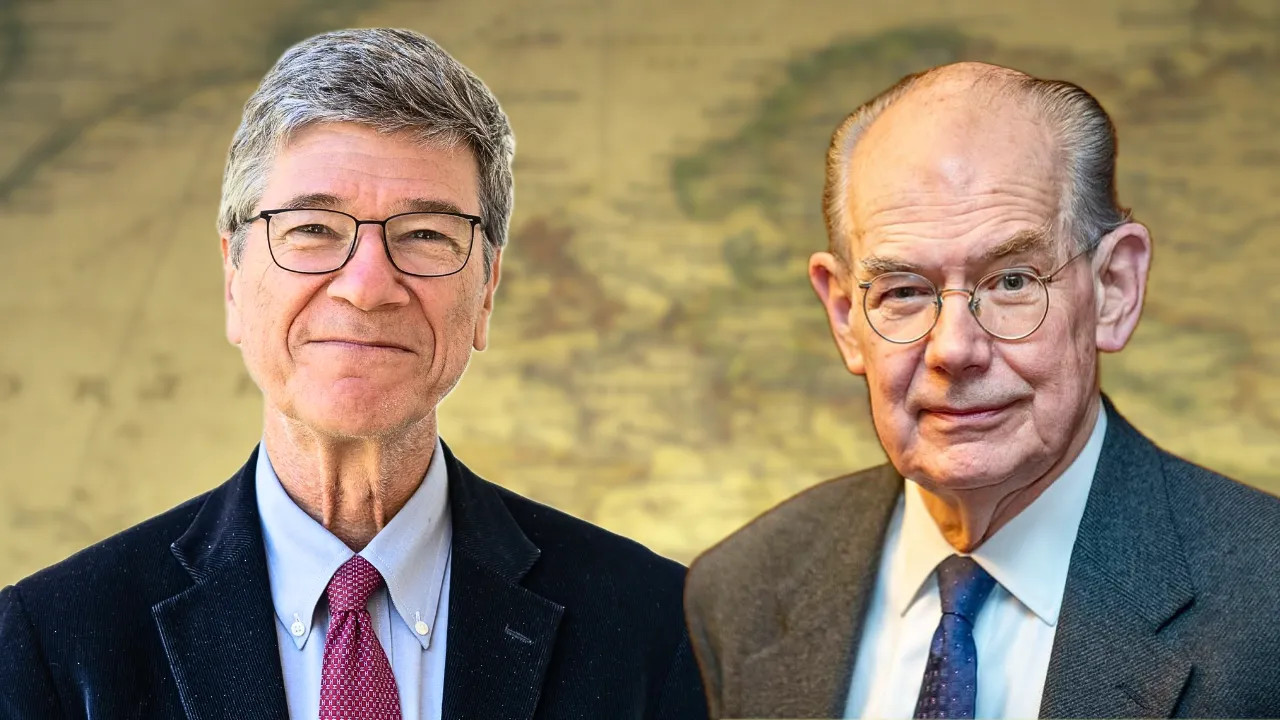

Par Jeffrey Sachs, John J. Mearsheimer

Réussir le cercle de sécurité du siècle multipolaire ?

Jeffrey D. Sachs et John J. Mearsheimer

Note de Pascal : Ce qui suit est un essai du Dr Jeffrey Sachs, professeur à l'université Columbia, dans lequel il propose de repenser la notion colonialiste traditionnelle de « sphères d'intérêt » pour la remplacer par ce qu'il considère comme un concept prudent de « sphères de sécurité ». La deuxième partie est un échange de courriels entre Sachs et le professeur John J. Mearsheimer de l'université de Chicago, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du réalisme en relations internationales, sur les avantages et les inconvénients de cette approche. L'essai et l'échange sont publiés ici pour la première fois dans le cadre d'une réflexion sur la neutralité en relations internationales.

Partie 1 : Sphères de sécurité contre sphères d'influence : une reconsidération des frontières entre les grandes puissances

Jeffrey Sachs, 27 août 2025

Peu de concepts en relations internationales sont aussi controversés que celui de « sphères d'influence ». Depuis le partage colonial du XIXe siècle jusqu'à la division de l'Europe pendant la guerre froide, les grandes puissances ont revendiqué à maintes reprises le droit d'intervenir dans la politique, l'économie et les accords de sécurité de leurs voisins. Pourtant, ce terme familier confond deux notions très différentes : le besoin légitime des grandes puissances d'empêcher un encerclement hostile et la prétention illégitime des grandes puissances à s'ingérer dans les affaires intérieures des États plus faibles. La première notion est mieux décrite comme une sphère de sécurité, la seconde comme une sphère d'influence.

Reconnaître cette distinction est plus qu'une simple question sémantique. Cela permet de clarifier ce qui doit être accepté comme légitime dans la politique mondiale et ce à quoi il faut s'opposer. Cela aide également à réévaluer des doctrines historiques telles que la doctrine Monroe et sa réinterprétation ultérieure dans le corollaire Roosevelt, et cela éclaire les débats contemporains entre la Russie et la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre concernant la sécurité nationale. Enfin, elle met en avant la neutralité comme politique pratique pour les petits États pris entre les grandes puissances : la neutralité respecte les préoccupations sécuritaires de leurs puissants voisins sans se soumettre à leur domination ou à leurs sphères d'influence.

Définir la distinction

Une sphère d'influence est une affirmation du contrôle d'une grande puissance sur les affaires intérieures d'un autre pays. Elle implique que l'État puissant peut dicter ou influencer fortement les politiques intérieures et étrangères des États plus faibles situés dans son orbite, subordonnant ainsi leur souveraineté. L'influence peut être exercée par la force militaire, le levier économique, l'ingérence politique ou la domination culturelle. La logique sous-jacente est hiérarchique : les États forts ont le droit de gérer les États plus faibles(1).

Une sphère de sécurité, en revanche, est une reconnaissance de la vulnérabilité d'une grande puissance face à l'ingérence potentielle d'une autre grande puissance. Elle ne fait pas référence à la domination, mais à l'intérêt défensif légitime d'une grande puissance à empêcher des alliances rivales ou des forces militaires d'établir des bases, des opérations secrètes et des systèmes d'armement à ses frontières. Les États-Unis n'ont pas besoin de contrôler le gouvernement mexicain pour insister légitimement sur le fait que des missiles russes ou chinois ne devraient pas y être stationnés. La Russie n'a pas besoin de dicter la politique intérieure de l'Ukraine pour s'inquiéter légitimement de l'installation en Ukraine d'infrastructures de l'OTAN, d'opérations de la CIA et de systèmes de missiles américains. Une sphère de sécurité met l'accent sur les alignements externes plutôt que sur l'ingérence interne.

La différence cruciale est la suivante : une sphère d'influence sape la souveraineté des petits pays voisins des grandes puissances, tandis qu'une sphère de sécurité peut être compatible avec la souveraineté des petits pays, notamment si ceux-ci adoptent une position de neutralité.

La doctrine Monroe en tant que sphère de sécurité

La doctrine Monroe de 1823 est souvent citée comme la première grande affirmation de la domination hémisphérique des États-Unis. Pourtant, son texte original est plus modeste que les interprétations ultérieures. Le président James Monroe a déclaré que les puissances coloniales européennes ne devaient pas tenter de poursuivre la colonisation ou l'ingérence politique dans l'hémisphère occidental, tandis que les États-Unis, à leur tour, ne s'ingéreraient pas dans les affaires européennes(2).

Il s'agissait fondamentalement d'une doctrine de sécurité réciproque. Les États-Unis, qui étaient encore une république faible à la périphérie d'un continent, cherchaient à se protéger des luttes d'équilibre des pouvoirs en Europe. Leurs dirigeants reconnaissaient que l'intervention européenne en Amérique latine entraînerait inévitablement les rivalités européennes dans le Nouveau Monde, menaçant l'indépendance américaine. À l'inverse, Monroe promettait que les États-Unis ne s'impliqueraient pas dans les querelles de l'Ancien Monde(3).

En ce sens, la doctrine Monroe illustre une sphère de sécurité : elle protégeait les Amériques contre le risque de devenir un terrain d'opération militaire pour les empires européens hostiles, tout en laissant les États latino-américains nouvellement indépendants libres de mener leur propre politique intérieure et étrangère, sans ingérence des puissances européennes ou des États-Unis.

Le corollaire Roosevelt comme sphère d'influence

Quatre-vingts ans plus tard, le corollaire Roosevelt (1904) du président Theodore Roosevelt réinterpréta radicalement la doctrine Monroe. Alors que Monroe avait mis l'accent sur la non-ingérence, Roosevelt affirma que les États-Unis avaient non seulement le droit, mais aussi le devoir d'intervenir dans les pays d'Amérique latine qui, selon Washington, ne répondaient pas aux normes de gouvernance « civilisée » ou de responsabilité financière :

Les fautes chroniques ou l'impuissance qui entraînent un relâchement général des liens de la société civilisée peuvent, en Amérique comme ailleurs, nécessiter en fin de compte l'intervention d'une nation civilisée, et dans l'hémisphère occidental, l'adhésion des États-Unis à la doctrine Monroe peut contraindre les États-Unis, même à contrecœur, à exercer un pouvoir de police international dans les cas flagrants de telles fautes ou impuissance. (4)

Cela a en effet transformé une posture défensive en une posture impériale. En vertu du corollaire Roosevelt, les États-Unis ont occupé à plusieurs reprises des bureaux de douane, envoyé des marines et supervisé les finances dans des pays allant de la République dominicaine au Nicaragua.(5) Au cours des XXeet XXIesiècles, cette doctrine est devenue un prétexte pour justifier les interventions répétées des États-Unis, les changements de régime et le contrôle, caractéristiques d'une sphère d'influence américaine autoproclamée et définie, et non d'une véritable sphère de sécurité.

Le corollaire Roosevelt s'est donc révélé à plusieurs reprises illégitime en termes de souveraineté des petits États de l'hémisphère occidental : il a considérablement érodé la souveraineté latino-américaine au nom de l'hégémonie hémisphérique des États-Unis et de leur prétention à assurer la stabilité de l'hémisphère. Les résultats ont été loin d'être favorables. Les interventions répétées des États-Unis ont été dramatiquement égoïstes (par exemple, souvent pour défendre les intérêts étroits d'entreprises américaines bien connectées, telles que la United Fruit Company au Guatemala et au Honduras) et ont gravement compromis le développement politique et la stabilité des pays d'Amérique latine. Alors que la doctrine Monroe cherchait à exclure les étrangers, le corollaire a donné aux États-Unis le droit d'agir en tant que gendarme régional.

Les concepts russe et chinois de sécurité indivisible

Le vocabulaire moderne de la sécurité indivisible et de la sécurité collective, souvent invoqué par la Russie et la Chine, fait écho à l'idée d'une sphère de sécurité. La sécurité indivisible soutient qu'un État ne peut renforcer sa propre sécurité au détriment d'un autre(6). Pour la Russie, l'expansion de l'OTAN en Ukraine ou en Géorgie n'est pas considérée comme un élargissement bénin, mais comme une menace directe pour la sphère de sécurité russe(7). Pour la Chine, les alliances militaires américaines autour de sa périphérie maritime sont également considérées comme des empiétements(8).

Les détracteurs américains affirment que la Russie et la Chine abusent de la « sécurité indivisible » pour dissimuler leurs tentatives de domination régionale. Les responsables et analystes américains affirment régulièrement que les interventions de Moscou en Ukraine et en Géorgie, ainsi que les actions de Pékin en mer de Chine méridionale, ne sont que des tentatives visant à créer des sphères d'influence. Pourtant, ces critiques américaines ne tiennent pas compte des préoccupations légitimes de la Russie et de la Chine en matière de sécurité concernant les déploiements militaires américains, notamment les bases et les systèmes de missiles, ni du fait que les États-Unis rejetteraient certainement toute ingérence comparable de la part de la Russie ou de la Chine dans l'hémisphère occidental, comme ils l'ont vigoureusement invoqué lors de la crise des missiles de Cuba en 1962.(9) De plus, les analystes américains passent simplement sous silence l'intention souvent exprimée de la politique de sécurité américaine de créer des points d'étranglement sécuritaires vis-à-vis de ces adversaires, par exemple dans les voies maritimes chinoises.

Si la frontière entre la sécurité réelle et la simple influence peut parfois être floue, le concept de sécurité indivisible souligne cette distinction. Les intérêts sécuritaires dans les zones tampons et chez les voisins immédiats sont réels. Ils justifient les appels lancés aux autres grandes puissances pour qu'elles restent à l'écart, mais ils ne justifient pas que la grande puissance régionale s'ingère dans les affaires intérieures de ses voisins.

La neutralité comme moyen de préserver la sécurité sans exercer d'influence

Comment, alors, les petits États situés dans des régions contestées peuvent-ils préserver à la fois leur indépendance et la sécurité de leurs puissants voisins ? La neutralité offre la solution la plus crédible et la plus éprouvée. Une Ukraine neutre, souveraine, démocratique, mais s'engageant à ne pas accueillir de bases militaires de l'OTAN ou de la Russie, respecterait la sphère de sécurité de la Russie tout en échappant à sa sphère d'influence et protégerait de la même manière l'Union européenne contre une expansion vers l'ouest des bases militaires et des systèmes d'armement russes. La déclaration de neutralité de l'Autriche en 1955 a permis à l'Union soviétique de retirer son armée d'occupation d'Autriche sans craindre que son propre retrait ne soit suivi d'une expansion vers l'est des forces de l'OTAN. Historiquement, la neutralité de la Finlande a rempli la même fonction de protection à la fois de l'Union soviétique et de la Finlande (10).

La neutralité n'est pas une soumission. Il s'agit d'une position diplomatique active visant à maximiser la souveraineté nationale tout en reconnaissant les réalités géopolitiques des grands voisins. Les États neutres peuvent commercer largement, maintenir des politiques intérieures indépendantes et participer à des institutions internationales, à condition d'éviter tout alignement militaire officiel avec des puissances hostiles.

La neutralité peut être fragile. Les grandes puissances sont tentées de l'éroder, et les petits États peuvent chercher à se protéger dans des alliances, comme cela s'est finalement produit avec la Suède et la Finlande, même si ni l'Union soviétique, ni l'État successeur de la Russie de l'après-guerre froide, n'ont jamais menacé l' e l'un ou l'autre de ces pays ni donné de raison spécifique à ces pays de rejoindre l'OTAN. En tant que modèle normatif, la neutralité concilie deux vérités : les grandes puissances ont besoin de périmètres défendables et les petits États ont besoin d'indépendance. Ce n'est qu'en faisant la distinction entre sécurité et influence que les deux peuvent être respectés.

Pourquoi cette distinction est-elle importante ?

Une distinction claire entre les sphères de sécurité et les sphères d'influence présente plusieurs avantages importants :

(1) Elle clarifie la légitimité : les préoccupations sécuritaires aux frontières sont légitimes, contrairement aux interventions dans la politique intérieure. Cette distinction claire empêche les grandes puissances de dissimuler leurs ambitions impériales sous le couvert de la défense.

(2) Elle guide la diplomatie : les négociations sur l'Ukraine, Taïwan ou d'autres points chauds peuvent être recadrées : l'accent doit être mis sur les garanties de sécurité mutuelles, et non sur la domination ou le contrôle du régime.

(3) Renforcement du droit international : bien que le droit international garantisse déjà la souveraineté, la reconnaissance des sphères de sécurité peut être intégrée dans les traités de contrôle des armements, les pactes de neutralité et les complexes de sécurité régionaux(11).

(4) Favorise la stabilité : le respect des sphères de sécurité réduit le risque de guerre entre grandes puissances. Le rejet des sphères d'influence affirme l'égalité souveraine de toutes les nations.

Conclusion

La politique internationale est depuis longtemps en proie à la confusion entre sécurité et influence. Les grandes puissances peuvent également exploiter cette ambiguïté, justifiant leurs interventions comme étant « défensives » alors qu'elles cherchent en réalité à exercer un contrôle. Pourtant, l'histoire et la théorie révèlent qu'il s'agit de concepts distincts qui peuvent être maintenus séparés tant sur le plan conceptuel que pratique.

Dans sa forme originale, la doctrine Monroe était une doctrine de sécurité réciproque : l'Europe devait rester en dehors des affaires des Amériques, et les États-Unis s'engageaient à rester en dehors des affaires européennes. Le corollaire Roosevelt a transformé cette doctrine en une doctrine d'influence plutôt que de sécurité, subordonnant les États plus faibles à la supervision et à l'intervention des États-Unis. Le discours de la Russie et de la Chine sur la sécurité indivisible reflète leur préoccupation sous-jacente pour la défense de leurs périmètres, en particulier à l'ère des systèmes de missiles capables d'atteindre des cibles à l'intérieur de la Russie et de la Chine depuis les pays voisins et les bases américaines.

L'opportunité diplomatique qui se présente aujourd'hui consiste à légitimer l'idée de sphères de sécurité tout en rejetant les sphères d'influence. La neutralité offre une formule hautement viable et éprouvée par l'histoire aux États potentiellement pris entre deux grandes puissances. Si elle est reconnue et respectée, cette distinction pourrait contribuer à stabiliser les relations entre les grandes puissances tout en protégeant la souveraineté des petits États, créant ainsi un ordre international plus sûr.

Partie 2 : La critique de John Mearsheimer

Le 26 août 2025, Jeffrey Sachs a écrit :

Bonjour, John.

J'ai une question concernant les relations internationales.

Est-ce que toi ou d'autres spécialistes des relations internationales faites une distinction entre une « sphère de sécurité » et une « sphère d'influence » ?

Je voudrais faire valoir que les grandes puissances ont raison d'affirmer une « sphère de sécurité » dans leurs voisinages respectifs, que les autres grandes puissances ne devraient pas empiéter - par exemple, pas d'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et pas de bases militaires russes au Mexique - mais que cela diffère d'une « sphère d'influence » qui pourrait impliquer le « droit » des États-Unis à s'ingérer dans les affaires intérieures (non liées à la sécurité) du Mexique ou de la Russie à s'ingérer dans les affaires intérieures (non liées à la sécurité) de l'Ukraine. Je pense essentiellement à une doctrine Monroe généralisée et réciproque, mais pas au corollaire Roosevelt.

Cordialement,

Jeff

Le 27 août 2025, John J. Mearsheimer a écrit :

Bonjour Jeff,

À ma connaissance, personne ne fait cette distinction en relations internationales.

J'ai posé la question à Lindsey O'Rourke, que tu connais et qui écrit un livre sur les sphères d'influence, et elle ne connaissait personne qui fasse cette distinction.

Quelques remarques.

Je ne vois aucun exemple de sphères de sécurité dans les archives historiques.

Il me semble que les sphères de sécurité ne pourraient fonctionner en tant que concept que si les États pouvaient 1) s'entendre sur leurs sphères d'influence respectives et 2) s'engager de manière crédible à ne pas interférer dans les sphères d'influence les uns des autres.

Dans ce cas, chaque État n'aurait guère besoin de contrôler sa propre sphère d'influence et vous auriez une sphère de sécurité.

Le problème, cependant, est que la nature compétitive de la politique internationale conduit les États à se disputer les sphères d'influence, ce qui les incite à gérer leurs propres sphères, souvent de manière impitoyable.

Il me semble donc qu'il faut trouver un moyen de créer un monde beaucoup plus coopératif avant que les sphères de sécurité ne deviennent envisageables.

En substance, il faut mettre de côté la logique réaliste de base pour que votre idée fonctionne.

J'espère que cela vous aidera et j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles.

Mes salutations les plus chaleureuses,

John

Le 27 août 2025, Jeffrey Sachs a écrit :

John,

Merci pour votre retour !

Mon idée (je pense) est en effet réaliste et va dans le sens de la tienne, dans le sens suivant.

La Russie et les États-Unis s'ingèrent en Ukraine, selon les préceptes réalistes, pour des raisons de sécurité nationale. Pourtant, l'Ukraine se trouve clairement dans la sphère de sécurité de la Russie en raison de sa proximité, et rend donc potentiellement la Russie vulnérable aux attaques de missiles, à la subversion, etc. des États-Unis et de l'OTAN. Au lieu de la guerre actuelle, les États-Unis reconnaissent l'intérêt légitime de la Russie en matière de sécurité en Ukraine et, réciproquement, la Russie reconnaît la sphère de sécurité légitime des États-Unis dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Une doctrine Monroe véritablement réciproque.

L'Ukraine adopte ainsi une neutralité stratégique et ni la Russie ni les États-Unis n'ont besoin de déclarer une sphère d'influence, précisément parce qu'aucune des deux parties n'utilisera l'Ukraine à des fins militaires, sécuritaires ou secrètes.

N'est-ce pas simplement mettre en concepts ce que vous et moi disons à propos de l'erreur commise par les États-Unis en essayant d'étendre l'OTAN à l'Ukraine, ou par l'Union soviétique en essayant d'implanter des bases militaires à Cuba ?

Jeff

Le 27 août 2025, John J. Mearsheimer a écrit :

Bonjour Jeff,

Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les États-Unis, pour de bonnes raisons réalistes, n'auraient pas dû essayer d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN et auraient dû reconnaître que l'Ukraine se trouve dans la sphère d'influence de la Russie.

Soit dit en passant, je ne pense pas que l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine ait été motivé par des raisons réalistes; il a été motivé par la recherche d'une hégémonie libérale.

Et je ne pense pas que la Russie devrait s'immiscer dans l'hémisphère occidental et devrait le reconnaître comme une sphère d'influence américaine, tout cela pour des raisons réalistes.

Pour reprendre votre rhétorique, ce serait un cas où les deux parties reconnaîtraient mutuellement leur doctrine Monroe.

Et ce serait certainement un monde stable, ce qui aurait été le cas si nous n'avions pas étendu l'OTAN jusqu'à la frontière russe.

Je pense que nous sommes d'accord jusqu'ici.

Vous évoquez ensuite une situation où, une fois la doctrine Monroe mutuelle acceptée, aucune des deux grandes puissances n'aurait besoin d'intervenir dans la politique de sa propre sphère d'influence - ce que vous appelez une sphère de sécurité, si je vous comprends bien.

Le problème ici est que le monde change et que les États courent le risque que d'autres États qui ont accepté de ne pas s'ingérer dans leur sphère d'influence respective changent d'avis.

Pensez aux relations avec les États-Unis - en particulier avec Trump - à cet égard.

Après tout, la politique internationale est un monde incertain.

Cela rejoint mon argument sur la difficulté de prendre des engagements crédibles en politique internationale.

Cette situation signifie que les États doivent être vigilants, ce qui signifie qu'ils doivent gérer leurs sphères avec soin pour s'assurer qu'elles ne sont pas susceptibles d'être soumises à des ingérences extérieures.

Cela nécessite parfois d'intervenir dans la politique des États de votre sphère, ce qui sape la notion de sphères de sécurité.

Tout cela signifie également qu'un monde stable de sphères, tel que vous le décrivez dans votre scénario, est susceptible de s'effondrer avec le temps, peut-être à long terme.

Les États doivent se préparer à cette éventualité, ce qui tend à alimenter la concurrence, même si celle-ci reste pour l'instant faible.

J'espère que cela vous aidera.

Votre compagnon d'armes,

John

Notes

(1) ).Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (New York: Columbia University Press, 1977), 218-19.

(2) ).James Monroe, "Seventh Annual Message to Congress," December 2, 1823.

(3) ).George C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776 (New York: Oxford University Press, 2008), 160-63.

(4) ).Theodore Roosevelt, "Annual Message to Congress," December 6, 1904. archives.gov

(5) ).Walter LaFeber, Inevitable Revolutions: The United States in Central America (New York: W. W. Norton, 1983), 86-110.

(6) )."Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States," UNGA Resolution 2625 (XXV), 1970.

(7) ).Richard Sakwa, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands (London: I. B. Tauris, 2015), 42-48.

(8) ).Avery Goldstein, Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security (Stanford: Stanford University Press, 2005), 118-25.

(9) ).Graham Allison and Philip Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 2nd ed. (New York: Longman, 1999), 90-95.

(10) ).Raimo Väyrynen, Small States in Big Power Politics (New York: St. Martin's Press, 1983), 132-35.Barry Buzan and Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 44-47.

Source : Neutrality Studies Substack